DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE

««Hombre, hijo de la tierra; el menor, pero también el más despierto».

Niño, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1893.

Hará cosa de un mes visité el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza atraída por una exposición que prometía ser tan interesante como atractiva; pero me equivoqué, pues la representación del asunto tratado me resultó confusa y tendenciosa.

La muestra no se inclinaba hacia el tema en cuestión: la simbiosis entre la naturaleza y el hombre. En Terrafilia se hacía más que evidente que el verdadero objetivo era el de resaltar los descalabros producidos por lo que se ha etiquetado como «cambio climático» y «crisis planetaria», de modo que el espíritu, ese duende impetuoso que en nosotros habita y desea siempre ser sorprendido…, duerme durante la visita.

Terrafilia utilizó la obra de artistas plásticos como Kandinsky, Franz Marc, Natalia Goncharova, Emil Nolde, Gustave Moreau, Goya… para hacer ideología. Sin embargo, más allá de las intenciones de los gestores de la exposición están los cuadros que hablan por sí mismos. Son esas pinturas las que me trajeron a la mente un hondo y sereno escrito que leí hace muchos años. Me refiero a Descripción de un paisaje, de Hermann Hesse.

Descripción de un paisaje es ejemplo claro de lo que podría haber sido, de lo que podría haber transmitido, Terrafilia de no haberse ido por el camino del adoctrinamiento y de la combinación forzosa de tiempos y de espacios tan distantes.

Me pregunto qué tienen que ver, por ejemplo, la «crisis planetaria» y el «cambio climático» con los paisajísticos lienzos del impresionismo —«plein air»— y de otros ismos interesados en la naturaleza no por asuntos políticos, sino por pasiones estéticas. Si el responsable del discurso expositivo se hubiese centrado en los autores modernos quizás hubiese conseguido, por una cuestión de discurso compartido —la negación de la filosofía antropocentrista—, un resultado más cercano a sus propósitos.

Terrafilia, además de carecer de entusiasmo, es, también, un montaje olvidadizo: no hay una sola alusión a los paneles solares y a los molinos de energía eólica que, como droseras, devoran campos de cultivo y bosques centenarios.

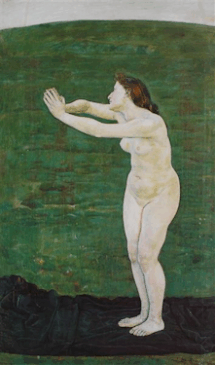

Comunicación con el infinito, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1892.

Hoy compartiré con ustedes la narración de Hermann Hesse, que es, por su carácter íntimo, vasija desbordante de espiritualidad. Es Descripción de un paisaje, además de un ejemplo de esplendorosa escritura, un canto a la hermandad de hombre y naturaleza. Quien canta así a la vida, con poesía y con sentimiento, es el verdadero maestro que enseña a proteger el universo, sustento de nuestro cuerpo y de nuestra alma.

Hermann Hesse comienza describiendo el paisaje más cercano, el que ha sido moldeado por las manos: el jardín del sanatorio de los Alpes donde se alojaba; luego, en su andar y con la mirada dispuesta a la admiración, nos va revelando, con conciencia y corazón, otros entornos más agrestes; así, hasta llevarnos a lo distante, a la cima donde el paisaje reina sobre lo humano.

Amigos, ilustro la lectura con cuadros del paisajista suizo Ferdinand Hodler (1853-1918), el artista que enriqueció con su obra los movimientos estéticos de su tiempo.

DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE

(Noviembre, 1946)

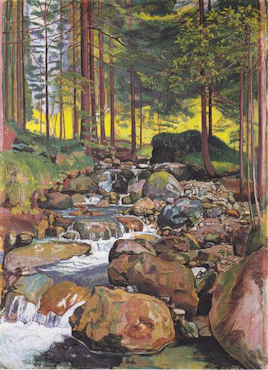

Bosque y arroyo de montaña, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1902.

Hace una semana que habito en la planta baja de este pabellón campestre, en un ambiente enteramente nuevo para mí, ante una perspectiva, una historia y una cultura distintas; por lo pronto, aquí, en medio de este nuevo mundo, estoy muy aislado; se me hacen largos los días de otoño en la placidez de mi agradable y espacioso cuarto de trabajo y empiezo —juego de paciencia— estos esbozos. Es una forma de trabajar; da apariencia de sentido a mis días solitarios y vacíos y, en última instancia, constituye una ocupación menos dañina que el importante y bien pagado trabajo de tantos otros hombres.

Mi paradero se halla muy cerca de de los confines cantonales e idiomáticos, por el lado italiano. Soy huésped de un amigo mío que está al frente de un sanatorio y me alojo muy cerca del extremo del establecimiento, el cual espero llegar a conocer bien pronto más de cerca en compañía del médico. Adelantaré que sé poco de aquel; tan sólo esto: que se alza sobre un extenso terreno, entre hermosos jardines y paseos; que en tiempos antiguos fue residencia señorial —el edificio, de notable hermosura arquitectónica, es una verdadera mole, a manera de castillo—; que encierra muchos patios interiores; que, según se me dice, alberga a un crecidísimo número de pacientes, guardias, médicos, enfermeras, obreros y empleados; y que, por lo que respecta a todos estos habitantes del populoso edificio, muy poco o nada me es dado ver y oír a mí, que me hospedo en una de las viviendas aledañas, de reciente construcción.

En verano, las cosas hubieran podido ocurrir de muy otra suerte; mas ahora, en noviembre, nadie se atrevería a sentarse, ni siquiera por un breve rato, en algunos de los verdes bancos del jardín, y cuando varias veces al día doy mi corto paseo por el parque o me traslado al caserón para preguntar alguna cosa en las oficinas o echar alguna carta al correo, me encuentro por las veredas del jardín, o en los ecoicos corredores, patios y escaleras, o en las enarenadas plazuelas, a lo sumo alguna vez, a una presurosa enfermera, a un montador o a algún auxiliar de jardinero; el gigantesco edificio se halla en completa calma, como si estuviera deshabitado.

Las espaciosas dependencias de la institución, nuestra quintanilla con dos viviendas de médicos, algunos anexos de construcción más moderna, que se destinan a lavandería, cocina, garajes, establos, carpintería y otros talleres, así como la jardinería y sus grandes plantíos, sus tablas de mantillo e invernaderos, se levantan justamente en medio de un vasto parque, de magnífica estampa feudal y un tanto coquetona. Este parque, cuyas terrazas, paseos y escalinatas van a dar, las más veces, desde las edificaciones a las orillas del lago, forma por ahora —no me ha sido posible todavía emprender grandes recorridos— mi paisaje y mi entorno; para él es, en principio, la parte capital de mi atención y afecto.

Aquellos que lo ha diseñado y plantado parecen haberse dejado llevar por dos tendencias o, mejor dicho, pasiones: la pasión por ese tipo de parcelación pintorescorromántica del espacio en campos de césped y grupos arbóreos, y aquella otra pasión que conduce a alentar y a cuidar con cariño árboles no sólo hermosos y bien agrupados, sino también, en lo posible, raros, exóticos y vistosos. En cuanto se me alcanza a ver, así parece haber sido costumbre en la comarca, por lo que atañe a los grandes predios señoriales; por otra parte, el último propietario que habitó la mansión pudo haberse traído de Sudamérica —en donde era dueño de plantaciones y exportaba tabaco— su afición a las floras extrañas.

Árbol en el jardín, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1917.

Si bien aquí y hoy estas dos pasiones, la romántica y la botánica, en alguna ocasión se contradicen y vienen a pleito, en muchos respectos la pretensión de reconciliarlas ha tenido un éxito casi completo; paseando por este parque se siente uno tan pronto atraído y alegrado por la armonía entre plantación y arquitectura, o por el encanto de sorprendentes perspectivas y nobles vistas —sea en dirección al lago o volviendo los ojos a las fachadas del castillo—, como requerido por la llamada de tal o cual planta impar, por su interés botánico, edad o vitalidad, que nos obligan a contemplarla más de cerca.

Lo mismo empieza a ocurrir en la casa: en la terraza semicircular más alta, en grandes macetas, lucen numerosas especies vegetales del Sur, entre ellas un naranjo, del que penden en abundancia pequeños frutos turgentes y encendidos, y que no produce en manera alguna esa impresión flaca, doliente y hasta molesta que semejantes especies dan muchas veces, cuando han sido trasplantadas desde otras latitudes a un clima no familiar para ellas; al contrario, tiene apariencia positivamente contenta y saludable con su tronco pletórico y gordito, su copa recortada en redondo y sus dorados y pequeños frutos.

Y no lejos de él, si vamos bajando, nos llama la atención, ya cerca de la orilla, un extraño y vigoroso individuo vegetal, más bien arbusto que árbol, el cual no está, como el anterior, en un macetón, sino que arraiga en suelo natural y es portador de pequeños frutos esféricos y duros, muy similares a los de aquel. Es un arbolillo espinoso, raro, tozudo en sumo grado, aovillado en sí mismo, como a la defensiva, impenetrable, de tronco reforzado y muy ramoso; el color de sus pequeños frutos no es tan áureo como el del citado naranjo enano. Es un viejísimo espino de Cristo, notablemente desarrollado; si seguimos avanzando, acá y acullá encontramos otros parecidos.

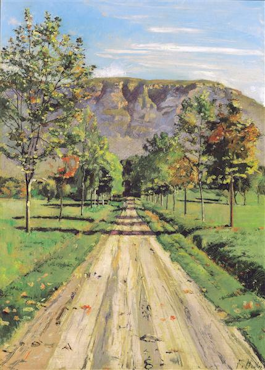

El camino, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1890.

Próximo a alguno de los tejos y cipreses —que, por cierto, se caracterizan por su silueta sugestiva y no desprovista de fantasía— se yergue también, solitario y tal vez un poco melancólico, pero sano y vigoroso, un baobab, sumido como en sueños en su impecable simetría; por señal de que es inabordable en su retiro, ostenta algunos frutos pesados y voluminosos en sus más altas ramas.

A estos ejemplares curiosos —merece aprobación situarlos aislados y con esmero en el césped, y de esa forma se imponen de suyo a la observación atenta y a la admiración— hay que añadir, además, e igualmente para los enterados en cierta medida, para los que tienen interés en estas cosas y han perdido un poco la ingenuidad, cierta cantidad de árboles no en verdad raros, pero que han evolucionado gracias al arte de la jardinería y adoptan una actitud especial, soñadora y afectada, sobre todo abedules dolientes y sauces llorones, distinguidas princesas de larga cabellera típicas de la época románticosentimental; también, entre ellos, un extravagante abeto triste, cuyo tronco y ramas juntamente, al llegar a cierta altura, se doblan y apuntan en dirección a sus propias raíces. A consecuencia de haber arborecido con esa encorvadura contraria a la Naturaleza se le ha formado un espeso tejado colgante, una gruta o choza orgánica de abeto, en la que una persona puede entrar y aun desaparecer y albergarse, como si fuese la ninfa de aquel árbol singular.

Entre las más hermosas especies de nuestros plantíos se cuentan algunos viejos y soberbios cedros; los más bellos ejemplares rozan con sus ramas superiores la gran copa de un roble de recio tronco —el árbol más viejo de todo el fundo; es bastante más antiguo que casa y parque mismos—. También hay algunos sequoias muy florecientes, mejor desarrollados en anchura que en altura, que a ello les obligan probablemente los vientos, a menudo violentos y fríos. Para mí, el árbol más excelente de todo el parque no es uno de aquellos ilustres extranjeros, sino un añoso y venerable álamo blanco de excepcional magnitud: a escasa altura del suelo se bifurca en dos robustos troncos, cada uno de los cuales podría ser el orgullo de un parque. Muestra aún la plenitud de sus frondas, que desde el gris argentino van a abismarse en un grave gris oscuro, pasando por una opulenta gradación de tonos trigueños y amarillentos; mas, según jueguen con ellas luz y viento, sus colores cobran algo de metálicos y cierta frigidez frágil. Cuando en sus dos gigantes copas gemelas se recrea un viento enérgico, y el cielo —como todavía ocurre a veces en estos primeros días de noviembre— y el cielo conserva el húmedo y hondo azul del verano o se cubre sombrío de nubes, el espectáculo es soberano. Este árbol secular sería digno de un poeta como Rilke y de un pintor como Corot.

El estilo que ha servido de modelo e ideal para este parque es el inglés, no el francés. Con mil pormenores se pretende producir aquí un paisaje de aspecto primitivo y de espontáneo desarrollo, y, esporádicamente, esta ilusión ha conseguido casi el éxito. Pero ya el circunspecto modo de considerar la arquitectura y el cuidadoso tratamiento del terreno y la preparación del declive hacia el lago demuestran de la manera más obvia que precisamente no estamos ante una victoria de la libre Naturaleza ni del vivir agreste, sino de todo lo contrario: del cultivo, del espíritu, de la voluntad y del freno. Y me agrada mucho que todas estas cosas conserven su elocuencia en este parque aún hoy.

Árboles en el lago Brienz, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1906.

Es posible que fuese más hermoso si se le hubiera dejado un poco abandonado a sí mismo, si presentara una traza un tanto desaliñada y silvestre; entonces habrían crecido hierbas en las veredas, y helechos en los intersticios de las escalinatas y cercados, el césped estaría enmusgado, medio desprendidos los adornos de las fachadas, todo nos hablaría del ímpetu de Natura, que genera y degenera sin orden ni concierto; ello sería como permitir la entrada de la incultura y de la idea de la muerte en este mundo altamente bello; se verían en tierra árboles derribados por los vientos; pequeñas vegetaciones cenagosas habrían ido subiéndose a los cadáveres y muñones de los árboles muertos hasta cubrirlos…

Pero nada de esto se nota aquí. El espíritu humano y la voluntad de cultivar —dos fuerzas concienzudas y tenazmente proyectistas—, que en otro tiempo idearon el parque y fomentaron sus plantaciones, prevalecen hoy aún, lo sustentan y cuidan, no dejan espacios para los avances de la selvatiquez, de la negligencia, de la muerte. No brota hierba en los senderos, no hay musgo en el césped; el roble no se tomará la libertad de consentirle a su copa demasías de crecimiento con perjuicio para el cedro vecino: ni los emparrados, ni los árboles enanos y tristones se olvidarán de la disciplina y no tratarán de infringir la ley, tras de lo cual habrían de ser podados, doblegados o reducidos a nueva forma.

Y allí donde un árbol cae o se pierde es por enfermedad, decrepitud, tormenta o presión de las nieves; mas no ha dejado en herencia un desordenado paraje de muerte, ni un caótico retoñar ulterior, sino que, en el puesto del caído, surge, atildado, enjuto, con dos o tres ramas y unas cuantas hojas, un tierno y flamante arbolito de sección redondeada, adaptándose obediente al orden; a su lado hay una estaca limpia y fuerte que lo protege y lo ayuda a sostenerse.

Hasta ahora, pues, se ha mantenido una obra de cultivo refinado en una época de radicales mudanzas, y la voluntad del fundador, de aquel último dueño, que cedió su inmueble para el actual instituto benéfico, es respetada y reina constantemente; a ella obedecen lo mismo el elevado roble y el cedro, que el delgado y joven plantón al lado de la estaca, y que el perfil de cada grupo de árboles; para perpetuarla y rendirle homenaje hay una lápida condigna, de gusto clasicista, en la última terraza, que incomunica una última y ancha pradera de césped con la orilla del cañaveral y el agua. Y también la única herida visible que una época brutal ha dejado en este hermoso microcosmos, pronto sanará y desaparecerá. Durante la última guerra, una de las tablas de césped situada a mayor altura hubo de ser roturada y dedicada a labranza; pero la vacía superficie está esperando un rastrillaje y gradeo para borrar la tosca invasión y esparcir nuevamente la semilla del césped.

Paisaje con cuervos, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1910.

Ahora que he dicho esto y aquello acerca de mi hermoso parque noto que he olvidado más cosas que he escrito. Les debo una loa a los arces y a los castaños y no he mencionado las lozanas glicinas de grueso tronco que hay en los patios interiores, y aun antes que en todos ellos debía haber pensado en los maravillosos olmos que, de todas las cosas contiguas a mi vivienda y sitas entre esta y los edificios principales, son lo más hermoso; más jóvenes, pero más altos que el venerable roble de más arriba. Surge este olmo de la tierra con firme y compacto tronco, pero aspirando desde el primer momento a la altura y a la esbeltez; luego de ese arranque enérgico y corto, se proyecta subdividido en poblado haz de ramas urgentemente dirigidas al cielo, como chorros de un surtidor múltiple, y esbelto ya, jovial y ganoso de luz, sigue echando renuevos, hasta que su alegre exaltación se resuelve en la calma de una copa prócer, bellamente rotunda.

Si, pues, en este distrito cultivado y bien dispuesto no se halla espacio alguno para lo primitivo y lo rusticano, sin embargo, en las divisorias de los plantíos entran en colisión constante ambos mundos. Tan luego como se hicieron los arreglos y plantaciones, ya los caminos respectivos se inclinaban en suave pendiente hasta hallar su fin en la arena y pantano de la llanura del cañaveral; y en tiempos más recientes, los límites de los plantíos han tenido que tolerar, de manera incluso sensible, la vecindad de la Naturaleza indómita y abandonada a sí misma.

Hace unas décadas, a consecuencia de la construcción de canales comunicantes entre los lagos de la comarca, la superficie de nivel del lago local descendió algunos metros, con lo que una ancha banda de tierras, antes cubiertas por aguas ribereñas del lago, ha quedado en seco. Esta faja —como no se supiera por dónde ni cuándo empezar su aprovechamiento— fue pronto abandonada a la Naturaleza; ahora proliferan en ella un bosque hirsuto y achaparrado, parcialmente cenagoso todavía, que se propaga alejándose muchas leguas, y una medrada jungla, originada por las semillas —traídas por los vientos— de abedules, alisos, sauces, álamos y otros muchos árboles, que lentamente transforman lo que fue arenoso suelo subacuático en terreno forestal.

El arenal cerca de Thun, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1879.

Vense también en muchas partes de ella malezas y carrascas,, que no parecen sentirse propiamente a sus anchas en un suelo de tal linaje. Y tengo para mis adentros que aquí, en verano, deben de florecer y prosperar juncos en abundancia y darse los plateados erióforos y aquellas altas, plúmeas orquídeas que conozco de haber visto en encharcados herbazales junto al lago Constanza. Muchos animales brinda, además, este bravío refugio, en el que anidan, aparte de los ánades y otras palmípedas, becadas, chorlitos, garzas y cormoranes; he visto pasar volando cisnes; anteayer vi venir de la pequeña selva dos corzos y atravesar una de las anchas plataformas de césped de nuestro parque a saltos cortos y juguetones, sin perder el sosiego.

Hay algo que no he descrito aquí, si bien lo he registrado en forma sumaria: el parque espléndidamente cuidado, junto con el joven bosque primitivo surgido en la húmeda tierra virgen, parece como si formasen un todo panorámico y, sin embargo, no son más que la cercanía inmediata a nuestra casa. Me paseo durante un cuarto de hora de un lado para otro por los caminos de estas inmediaciones; así compruebo que, en efecto, se trata de una unidad, de un pequeño mundo limitado que —a la manera de un jardín público en una gran ciudad— basta por un breve espacio para proporcionarnos solaz, y por otra parte puede reemplazar a la Naturaleza. Mas, en realidad, todo este parque, jardinería, huerto de frutales y cinturón selvático, sólo son proscenio y peldaños que conducen hasta algo mucho más grande y unitario.

Recorremos el lindo sendero que desde la casa se aleja cuesta abajo entre los altos olmos, álamos y cedros; a un lado quedan las opulentas matas de wellingtonias, cuyos gruesos tallos color canela, bien guardados, sobresalen tan cálidamente tras el toldo de las elásticas ramas pendientes; también quedan a un lado el baobad y el árbol de las pelucas; pasamos por delante del sauce llorón y del espino de Cristo, ya abajo, junto a la orilla; entonces, enfrente, se alza el auténtico y eterno paisaje, cuyos distintivos no son la lindeza o el interés, sino la grandiosidad: un paisaje ancho, abierto, uniforme, inmensamente grande.

Tras el parduzco bosquecillo de juncos riberiegos que danzan y ondean al viento, se extienden muchas millas a lo ancho del lago, celeste si hace buen tiempo, y gris azulado oscuro, cual hielo de ventisquero, en tiempo borrascoso; allende el lago —caso de que no quede oculto el horizonte entre vapores grises y opalinos, como ocurre muchos días—, la cadena del Jura, tendida y estirada, traza sus tranquilas, pero enérgicas líneas en el cielo, que resulta infinitamente grande sobre ese fondo aparentemente casi liso.

Lago Thun, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1905.

Desde mis años del lago Constanza no había vuelto a vivir en medio de un paisaje parecido; hace de esto casi treinta y cinco años. La vastedad del lago y del cielo, el aroma de las aguas y de las algas, el onduloso juncal, en avanzar por las húmedas y arenosas márgenes —encima de mí, en el cielo sin fin, las nubes y algunas aves—… ¡Cuánto he amado todo eso en otro tiempo! Desde aquella época he vivido siempre —sin darme cuenta cabal— más cerca de la alta montaña, entre panoramas cuyas características han sido la macicez y el perfil preciso y que no consistían ante todo —como los de aquí— en cielo, aire, vapor, viento y agitación. No es momento, para mí, de sutilizar ni de buscar explicaciones a las cosas; si lo fuera, habría materia para fantasear de lo lindo sobre este retorno desde un mundo estático al mundo dinámico. Mas ya estamos en este de nuevo y se me llegan a hablarme en lengua nunca olvidada las cosas sin límites, afines al mar, húmedas, llenas de reflejos, veladas y sin velos, eternamente cambiantes y alternativas: cosas de un mundo en que cielo y agua señorean sobre toda otra.

A menudo permanezco un buen espacio a la orilla del lago, sombrero en mano, los cabellos al viento, oreándome con fragancias y ecos de juventud, traído aquí y contemplado por un mundo que me hace perentorias advertencias sobre lo pretérito, que me escruta y se muestra conmigo como un padre con el hijo que vuelve a casa tras largo peregrinar, sin dejarme sentir mi prolongada ausencia como una deslealtad. Siempre parece como si lo permanente mirase a lo transitorio con cierto aire de superioridad que fluctuara entre la burla y la tolerancia; así, yo, hombre viejo ya, me encuentro con que soy objeto de análisis e inspección por parte del espíritu de esta latitud húmeda y fresca, que me soporta, y aun se mofa un poco de mí, sin que me sienta mortificado.

De análogo jaez es todo reencuentro con la tierra y la Naturaleza, a lo menos para la gente de nuestra condición, para los artistas; solícito y lleno de amor, nuestro corazón sale al encuentro de lo elemental y de aquello que tiene trazas de eterno; palpita al compás del oleaje, respira con el viento, vuela con las nubes y los pájaros, siente cariño y gratitud hacia la hermosura de las luces, colores y sones, se sabe partícipe de ellos, emparentado con ellos; mas nunca recibe de la tierra eterna ni del cielo eterno otra respuesta que precisamente la sobredicha: el mirar, resignado y medio burlón, de lo grande a lo chico, del anciano al niño, de lo perdurable a lo pasajero. Así es hasta que nosotros mismos, sea en medio de la obstinación o de la humildad, en el orgullo o en la desesperación, oponemos a esa mudez la fuerza del lenguaje, y a la eternidad, la fuerza de lo temporal y perecedero; y de la sensación de pequeñez y fugacidad surge el sentirse hombre tan pronto orgullosa como desesperadamente —hombre, hijo de la tierra; el menor, pero también el más despierto; el más extraviado, pero también el más capaz de sufrir.

La doncella de la niebla sobre el mar, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1908.

Y he ahí que hemos vencido nuestra debilidad; ya no somos ni pequeños ni porfiados, ya no codiciamos la unión mística con la Naturaleza, sino que contrastamos sus grandezas con las nuestras, su continuidad con las vicisitudes de nuestra suerte, su mutismo con nuestra habla, su aparente eternidad con nuestra ciencia de la muerte, su indiferencia con nuestro corazón, capacitado para amar y padecer.

Podría ahora parecer que he hecho un diseño significativo de este grandioso, mágico, pintoresco paisaje al que otoño presta la maravilla de sus tonalidades. Pero todavía no he concluido. Aparte de las tierras llanas y prietas, de los muchos jardines y parques, orillas, lago, anillo de alcores boscosos que alcanza a ceñir casi todo el horizonte en torno, aparte de la cadena montañosa del Jura acostada en lontananza, hay todavía algo más que contribuye a integrar el panorama, algo que ejerce condominio en él y también habla dentro de él: las otras montañas, los Alpes.

Verdad es que en la presente época del año no se dejan ver sino muy raros días; alguna vez, durante sólo media hora o una hora, tras el cinturón de los alcores, se destacan sus tonos blancos, azules o rosados en triángulo o polígono; se semejan a nubes, aunque por momentos van delatando su otra y real materia y estructura; hacen retroceder el ancho horizonte hasta mucho más atrás aún, y, sin embargo, al mismo tiempo frustran una vez más la impresión de inmensidad, pues el ojo barrunta, allá en lo más lejano, algo sólido, un muro insinuado mediante el azul o el rosa.

Por dos veces he podido ver hacia la caída de la tarde, no sólo cómo se mostraban fugazmente tales formas montañesas, vagas y aisladas, sino, además, las sierras del Oberland bernés, para mí tan familiares, con su baño de luz rubia y las azules sombras de sus faldas, y la Jungfrau en medio. En aquellas lejanías, donde, por encima de las colinas todo se desdobla en luz, vapores y cielo, las sierras dichas dibujan una frontera, un perfil muy tenue, bien que definido; hasta la puesta del sol permanecieron encendidas bajo una luz blanda y riente, y en seguida, inesperadamente, se apagaron y desaparecieron; y los ojos, de tan suspensos y regalados que quedaron con ello, no notaron su falta; hasta tal punto había sido sobrehumana y casi irreal la suave aparición.

Pero llegó un día, en el que inopinadamente me estaba reservado contemplar una visión alpestre distinta, mayestática, absolutamente nueva. Era domingo; antes de sentarme a la mesa di el brevísimo paseo que mis fuerzas me consintieron; la vuelta me cansó mucho; comí y, después de leer uno de los cuentos de los hermanos Grimm —¡oh, con qué preseas, inmarcesibles, en constante floración desde hace un siglo, han obsequiado los dos hermanos a su pueblo!—, como tuviese unas cartas esperando desde días atrás, empecé a meditar sobre la respuesta para una de ellas; pero no sólo no adelanté nada, sino que me quedé adormilado. Poco después llamaron pausadamente a mi puerta —aun sin esto, el sueñecillo no hubiera podido ser profundo—; el doctor venía a decirme que iba a salir de paseo en coche con su hijito y me invitaba a acompañarlos.

Pronto estuve listo; subimos al vehículo y nos dirigimos al cercano monte Jura, famoso por sus vistas alpinas. Rápidamente cruzamos la llanura, dejando atrás los campos de nabos y muchos frutales; viñedos limpios y bien conservados, con pámpanos bajitos y equidistantes, plantados meticulosamente, sin salirse de la raya, cubrían las laderas meridionales de los collados; enseguida ascendía la carretera ágilmente a través de un bosque heterogéneo —oscuros follajes de hayas, fresco verdor de abetos, amarillo de alerces otoñales—, y tras corto viaje, nos encontramos a una altura de unos mil metros o poco más. Habíamos llegado a la cresta; a partir de aquí, la carretera proseguía casi horizontal. Tuvimos que encaramarnos, trepando, a una pradera que los rebaños habían dejado pelada.

Macizo de Jungfrau, Ferdinand Hodler, óleo sobre lienzo, 1911.

La vista de los Alpes —de la que ya durante el viaje habíamos más presentido que divisado algunos rasgos aislados desde los últimos trechos de carretera ascendente— se extendía, despejada y franca, ante nosotros; el panorama era ciclópeo y verdaderamente pasmoso. Todo el valle del lago y tierra baja, que debían estar ante nosotros, eran invisibles y quedaban sumergidos bajo vapor aún no condensado en niebla, el cual nos los velaba casi por entero y empezaba a agitarse ligeramente aquí y allá, como a impulsos de una respiración; a ratos se hacía visible una porcioncilla de tierra, pero en conjunto daba la impresión de plena calma e inmovilidad.

Mirando durante unos momentos aquello podía uno caer en el engaño de creer que el lago, en realidad invisible, se dilatara allá abajo y se prolongara cientos de leguas hasta el pie de aquel coloso de la orografía, que por encima del vaporoso mundo se enderezaba desnudo y limpio en el cielo.

Lo que se ve desde aquí es algo más que una o unas cordilleras: es la totalidad conjunta de los Alpes desde el extremo este del país hasta los últimos picos y crestas de la parte de Saboya; el espinazo de Europa tendido allí ante nosotros como el de un pez gigantesco; un mundo rígido, claro, glacial, extraño, un amenazador y amargo mar de roca y de hielo, pintado de frío y hostil azul, con algunos farallones aislados acá y allá irradiando claridad durante breve espacio, en tanto que los respectivos heleros dan la réplica a la luz de una manera frígida, cristalina, desapasionada, casi abstracta.

Monstruosa, muda, gélida —agria barricada, como en guerra defensiva, cruzando por mitad de nuestro mundo—, dura, a modo de filo de cuchillo, petrificada cual muro de lava de cien leguas de largo, se erguía la cadena de los Alpes en el fresco cielo de aquel día de otoño.

Con una especie de horror, con una sensación entreverada de sobrecogimiento, congelación y delicia, como quien recibe un chorro de agua extraordinariamente fría, así reaccioné ante el espectáculo; a la vez hacía daño y bien, ensanchaba y oprimía el ánimo. Como aquellos que, después de una jornada de trabajo y rutina y antes de dormir, abren una ventana y, echando una ojeada fuera de la manida trivialidad y estado de seguridad inherentes a lo demasiado habitual, detienen la vista en el cielo de una noche de invierno, y en sus estrellas fríamente rutilantes, así también nosotros trasladamos la mirada desde nuestra atalaya, que con su carretera y hotel, casas de campo y capilla, daba impresión de mansedumbre y comodidad, hasta el vasto lago de vapor, hasta aquella singularidad, grandeza, pasmo, sobrerrealidad…

Poco después, cuando aquella primera y violenta emoción se apaciguó algo, me vino a la memoria de modo espontáneo una obra de cierto pintor. Mas no se trataba de Hodler, ni de Calame, ni de ninguno de nuestros grandes pintores alpinos, sino de un artista muy distante —en el orden del tiempo— del «hallazgo» de los Alpes: el antiguo pintor sienés Simón Martini; hay un cuadro suyo en el que un jinete sale solitario al encuentro de la ancha lejanía y en su camino se atraviesa una montaña desnuda, calva, de duros y agudos ángulos, arpada y espinosa como el lomo de una perca.

ENLACES RELACIONADOS

Caos y cosmos: la naturaleza en la Antigua Grecia.

El Mediterráneo en las artes plásticas.

Marcel Proust, las artes y la literatura.

Naturalezas muertas en las artes del siglo XX.

El triunfo de la belleza (Joseph Roth).

Arte americano en la colección Thyssen.

«Decolonizar la mirada»: la manipulación en el arte.

Los impresionistas y la fotografía.

Gustave Caillebotte. La pintura y el impresionismo.

Renoir y Maupassant a la orilla del Sena.

Las flores, la pintura y el Siglo de Oro.

El lenguaje de las flores. ¿Entras a ver?

Vicent van Gogh. Flores y paisajes.

El paisaje norteamericano (Whitman y Asher Brown Durand).

Leonora Carrington y los sueños surrealistas.

Composición floral (María Gabriela Díaz Gronlier).

Los impresionistas y la fotografía.

Claude Monet. Obras del Musée Marmottan.

El hombre que plantaba árboles (Jean Giono).

Días, meses, años (Yan Lianke).

El final del otoño. Relato (María Gabriela Díaz Gronlier).

El petirrojo, los burros y las garzas (María Gabriela Díaz Gronlier).

El árbol encantado del Retiro (María Gabriela Díaz Gronlier).

Las hadas en la literatura y en el arte.

La imagen humana: arte, identidades y simbolismo.

¡Agón! La Antigua Grecia a través de las vasijas.

El mar y el cuento cubano: «Los gallos». «La agonía de la garza». «El descubrimiento».

El gran libro verde (Robert Graves-M. Sendak).

Cesare Pavese: Tres textos sobre la palabra y el símbolo.

Lluvia de primavera. Poema (María Gabriela Díaz Gronlier).

La casita de la ría Castellanos (María Gabriela Díaz Gronlier).

Los ojos del icono (José Jiménez Lozano).

Los ojos del icono: Noche del mundo (José Jiménez Lozano).

Alejandro de Humboldt y la Ilustración (I).

Alejandro de Humboldt y la Ilustración (II).

La entrada Descripción de una paisaje (Hermann Hesse). A propósito de Terrafilia. se publicó primero en El Copo y la Rueca.