“Ahora su vida me pertenece”

“Ahora su vida me pertenece”

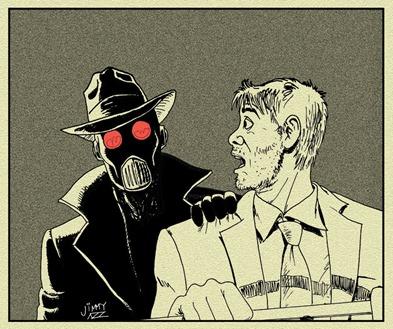

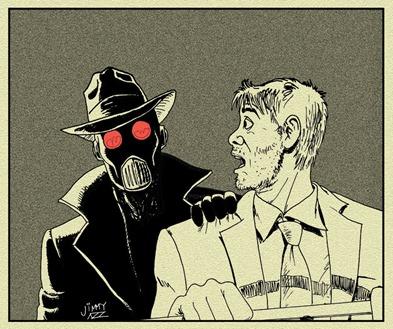

Tras despertarse y ver a Dios roncando a su lado, Damián recordó que aquel día cumplía un año desde que empezara a dormir en la calle, o mejor dicho, en aquel cajero automático que compartía con Dios. Y tomó una decisión: Sacó del fondo de la mochila el par de zapatos, el traje gris, la camisa blanca y la corbata que guardaba, limpios, planchados y bien empaquetados dentro de una bolsa de plástico de tintorería, por si, por algún milagro, alguien le convocaba a alguna entrevista de trabajo. Se vistió con todo ello, le regaló a Dios el resto de su ropa y la manta con que se envolvía para dormir y le dijo que se iba. Que ya tenía bastante de vivir en un cajero automático.—Vete con Dios—le dijo Dios.Tras salir del cajero automático, y vestido con aquella ropa tan limpia y formal, entró en una enoteca de aspecto distinguido, confiando en no llamar la atención. Miró entre los vinos más caros, y un Vega Sicilia de 2009 le llamó la atención.—Mira qué bien— dijo para sí—precisamente el año en que me despidieron.Agarró la botella y salió corriendo con ella, perseguido por el cajero. Pero Damián, a quien la vida en la calle le había hecho perder peso, corría más ligero, y pronto logró darle esquinazo. Entonces subió al parque de atracciones del Tibidabo, esperó a que se hiciera de noche y saltó la valla, procurando no encontrarse con el vigilante nocturno. Fue al mirador, desde el que podía verse toda la ciudad, como una gigantesca alfombra de lucecitas, extendida varios kilómetros más abajo. Entonces abrió la botella y se puso a beber vino a morro mientras disfrutaba de la vista. Cuando acabara, lanzaría la botella al vacío, y luego se tiraría él detrás. Mientras bebía aquel excelente vino y contemplaba aquella magnífica vista, recordó el día que le habían despedido, que había sido un viernes. Últimamente, a todo el mundo lo despedían en viernes. A última hora de la jornada laboral, a ser posible. Para poner en la calle al despedido antes de que tuviera tiempo de reaccionar, y luego tuviera que dejar pasar dos días para reaccionar. Para que sus compañeros tuvieran esos mismos dos días para meditar la situación, digerir el miedo y la ira, y así volvieran al lunes siguiente ya enfriados, cabizbajos y sumisos, contentos de que, por aquella vez, no les hubiera tocado a ellos. Hasta el siguiente viernes. No encontró ningún otro trabajo. Cuando le despidieron la tasa de desempleo andaba por el once por ciento. A día de hoy alcanzaba el veintisiete, y seguía subiendo. A los dos años se le acabó la prestación de desempleo y ya no tuvo con qué pagar la hipoteca. Cuando le desahuciaron no supo a donde ir, porque vivía solo y no tenía familia desde que sus padres habían muerto. Así que empezó a dormir en la calle, en un cajero automático donde encontró a Dios. En largas noches de frío, compartiendo un cartón de vino para calentarse, Dios le había explicado que antes de ser Dios y dormir en un cajero automático había sido el doctor Diosdado, y había trabajado de psicólogo clínico en un hospital.Damián bebía despacio. A veces miraba hacia atrás, hacia las atracciones —el castillo de la bruja, la montaña rusa, el martillo— que recortaban sus siluetas oscuras contra la oscuridad aún mayor de la noche, porque entre ellas, de vez en cuando, se veía moverse la luz de la linterna del vigilante, haciendo la ronda, y no quería que éste le descubriera.Apuró por fin las últimas gotas y lanzó la botella al vacío, hacia la alfombra de luces. La botella desapareció en la oscuridad, pero al cabo de unos segundos se oyó el lejano ruido de cristales que produjo al romperse contra el suelo. Entonces puso un pie sobre la barandilla, listo para seguir el camino de la botella. Pero en ese momento una mano grande, fuerte y, por lo que vio, enfundada en un guante de cuero negro, se posó sobre su hombro, reteniéndolo. Pensó que sería el vigilante, aunque no le había oído acercarse, ni había visto la luz de su linterna. Pero al girarse se encontró con un hombre alto, enfundado en un abrigo negro cuyas solapas levantadas le cubrían buena parte del rostro. La otra parte se mantenía oculta bajo la sombra del ala de un sombrero negro, así que de su rostro no se veía más que el brillo incierto de dos círculos de cristal rojo que ocupaban el lugar que deberían ocupar los ojos del desconocido. Le extrañó que, a aquellas horas de la noche, el desconocido usara gafas con los cristales tintados. Claro que todo el atuendo del desconocido resultaba extraño.—Antes de hacer lo que estaba a punto de hacer, deje que le haga una proposición—dijo el desconocido, con una extraña voz metálica, como si fuera un robot. Damián pensó que debía estar utilizando algún tipo de aparato electrónico para enmascarar la voz. Así sonaba, al menos.—Bueno, pues ¿Qué me propone?—¡Eh! ¿Quién anda ahí?—se oyó decir de pronto a una voz lejana, que procedía de donde la luz de la linterna del vigilante se iba acercando.—Vámonos—dijo la voz metálica del desconocido. Y, agarrando a Damián por un brazo con sorprendente fuerza, le arrastró hacia las sombras. Le guió por las zonas más oscuras del parque, caminando sin vacilar, hasta llegar a la valla que lo encerraba. Se movía con tanta seguridad por los rincones menos iluminados, que Damián se preguntó si aquellas extrañas gafas rojas no formarían parte de algún aparato de visión nocturna. El hombre de negro —Damián había resuelto llamarle así, por su atuendo— localizó una pequeña puerta de servicio en la valla, abrió la cerradura con un juego de ganzúas que sacó de un bolsillo y le franqueó el paso al exterior del parque. Entonces le condujo hacia donde estaba aparcado un gran Mercedes Benz negro, con las luces apagadas y los cristales tintados.—Entre—dijo, abriéndole la puerta de atrás. Damián obedeció. El desconocido entró a su vez y se sentó a su lado. Ordenó al chófer, que iba de uniforme, que arrancara. Damián observó con más detenimiento al hombre de negro. Bajo el ala del sombrero negro y tras las solapas alzadas del abrigo, su rostro estaba cubierto por una especie de pasamontañas de un tejido ligero e igualmente negro. Los ojos los llevaba cubiertos por una especie de gafas de soldador rojas, y donde debería estar la boca había una pieza metálica con rejilla, como un respirador; debía tratarse, pensó Damián, de un aparato para deformar la voz. Otras dos piezas metálicas, pequeñas y circulares, tapaban las orejas del desconocido. Quizá, pensó, se tratara de algún sistema para aumentar su capacidad auditiva. Con aquel extraño pasamontañas de alta tecnología puesto, el hombre de negro debía ver y oír en la oscuridad mejor que un gato.—¿Quién es usted?—le preguntó. El hombre de negro le miró con sus lunas rojas.—Eso no importa. Usted iba a poner fin a su vida, pero yo se la he salvado. Lo que implica que ahora su vida me pertenece. Lo que significa que a partir de ahora hará lo que yo le diga y cumplirá mis órdenes sin discutir.—¿Y si no quiero?El desconocido sacó de un bolsillo un pequeño frasco.—Si quiere acabar lo que empezó, no se lo impediré—dijo—de hecho, hasta le ayudaré. Tómese el contenido de este frasco y estará muerto antes de que le dé tiempo de darse cuenta, y sin sentir nada. Damián lo pensó por unos instantes. Qué diablos, es lo más parecido a un trabajo que me han ofrecido en mucho tiempo.—¿Qué tendría que hacer?—Lo que yo le ordene.—¿Podría ser un poco más específico?—Será usted uno de mis agentes.—Y ¿A qué se dedican sus agentes?—A impedir que este hombre consiga su propósito. El hombre de negro sacó una tableta de un bolsillo en la puerta del coche y lo encendió. En la pantalla apareció la fotografía de un hombre de aspecto oriental vestido como un mandarín de opereta. Tenía el cráneo afeitado, salvo por una larga coleta, y lucía un largo y fino bigote. Bajo unas cejas muy peculiares, miraba a cámara con unos ojos inquietantes, verdes como los de un gato.—¿Quién es?—Alguien que quiere dominar el mundo—respondió el hombre de negro, con su extrañamente metálica voz.—¿Cómo…?—Ya le proporcionaré explicaciones más adelante, señor Carrera. Ahora lo que quiero saber es si cuento con usted como agente.—¿Tendré alguna paga?—Vivirá cómodamente. Proveeré sus necesidades, como proveo las de todos mis agentes.—De acuerdo—dijo—jugaré a su juego.—No es ningún juego, señor Carrera. Recuerde que a partir de ahora me debe usted obediencia absoluta.—Lo recordaré.—Bien. Ha sido una larga noche. Ahora descanse. Mañana hablaremos.Le dio una dirección al chófer. A Damián le alargó unas llaves, y le dijo que conservara la tableta. Cuando llegaron, Damián bajó del vehículo, que se marchó calle abajo, dejándole solo en la calle desierta. Damián miró a su alrededor. Estaba en uno de los barrios de la parte alta de la ciudad, uno en el que no había estado nunca. Examinó las llaves que el desconocido le había dado. El llavero llevaba escrita una dirección, que coincidía con el nombre de la calle donde estaba, y el portal ante el que le habían dejado. Era el portal de un edificio de apartamentos modesto. Probó las llaves en la puerta, y una la abrió. Segundo piso, segunda puerta, indicaba el llavero. Subió hasta allí, volvió a probar las llaves y pudo abrir la puerta. Encendió la luz. Se trataba de una vivienda ni muy lujosa ni muy grande, pero suficiente. La recorrió. Un recibidor, una sala de estar, un dormitorio, un baño y una cocina. Todo amueblado con sobriedad; aunque no había cuadros en las paredes, ni televisión en la sala de estar. Sí había algo de comida en la nevera, entre otras cosas un sándwich preparado, sobre un plato. Lo comió, asumiendo que lo habían dejado allí para él. Y en el armario del dormitorio encontró ropa de hombre, de su talla. De pronto, se sintió muy cansado. Se desvistió, se dio una ducha, comprobando con satisfacción que disponía de agua caliente, y se metió en la cama. Hacía mucho tiempo que no dormía en una cama de verdad, con sábanas limpias. Justo un año, recordó.—Ojalá Dios estuviera conmigo—murmuró, antes de quedarse dormido.

“Ahora su vida me pertenece”

“Ahora su vida me pertenece”