“Mantén tu amor a la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte”.

Barcas de Saintes-Maries, óleo, junio de 1888.

Barcas de Saintes-Maries, óleo, junio de 1888.

Hoy, que el campo está tan hermoso y los jardines que me rodean florecidos, voy a dedicar esta entrada a recordar a Vicent van Gogh (1853-1890). Me ayudará para ello Francisco Pérez-Dolz (1887-1958), quien fuera catedrático de la Escuela de Artes y Oficios y director de una de las monografías de arte más atractivas que conozco. Así que, siguiendo el espíritu de esta sección que tiene la intención, como ya sabes, de rescatar textos y autores perdidos en la barahúnda de las publicaciones actuales, copiaré, para que puedas disfrutarlo, una parte del ensayo sobre Vicent van Gogh escrito por Pérez-Dolz.

De todos es sabido que la historia de la pintura tiene parada obligatoria en el siglo XIX francés. A él debemos la pasión romántica de Delacroix, los retratos y las alegorías de Prud’hon, el academicismo de Ingres y Gérard. El realismo de Courbet, las pequeñas joyas de Meissonier. Es este el siglo del grupo de Barbizon, de la delicada pintura de Millet, del naturalismo de Manet… Es el siglo del fauvismo, del impresionismo, del simbolismo, del puntillismo, del Art Nouveau…

París fue el centro de todas las miradas, el sitio que todo artista quiso visitar. París fue, en el siglo XIX, la ciudad de las teorías y los experimentos pictóricos que dieron origen al arte moderno. Fue la ciudad pionera en abrir ventanas y puertas al arte para que inundara la calle.

Adelfas, óleo, verano de 1888.

Adelfas, óleo, verano de 1888.

Es el siglo XIX el siglo de Vicent van Gogh, el pintor que mantuvo alejado los ismos. El artista que consiguió un método de expresión único en un momento en que todos los demás compartían entre sí sus fórmulas para atrapar la luz y el color de los instantes.

Vicent van Gogh definió su estilo cuando descubrió su pasión por pintar al aire libre, revelación que tiene que ver con el contacto que sostuvo con los impresionistas. Pero a este importante hallazgo debemos sumarle tres factores más: su misticismo, heredado del ámbito familiar protestante, sus problemas mentales y el acercamiento al mundo asiático: Japón se le reveló a través de la delicadas líneas de sus estampas y China le presentó sus traslúcidas porcelanas.

Todos estos elementos dan vida al llameante mundo de Vicent van Gogh, donde el olor de las flores es tan intenso y el color es tan vehemente que el alma por las pupilas escapa para libar las flores de sus almendros.

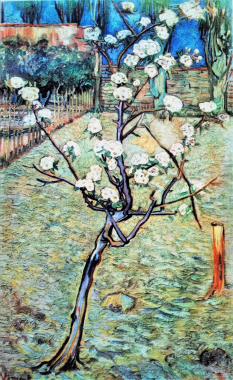

Arbolillo florido, óleo, primavera de 1888.

Arbolillo florido, óleo, primavera de 1888.

FLORES Y PAISAJES DE VICENT VAN GOGH

He aquí, lector, las obras del desgraciado artista: flores y paisajes bien lúcidos, a pesar de estar vistos a través de una mente enferma. Ellos tienen una extraña salud que en nada se asemeja a la salud de un hombre normal, jamás artista. Van Gogh, apasionado de la pintura, alma ingenua hasta lo dramático, hasta lo heroico, juega con la materia y la superpone incansablemente.

Su paleta le brinda una orgía de matices esmaltinos y él se embriaga de color, no de relaciones cromáticas encaminadas a la impresión, al luminismo: a la última consencuencia pictórica del Realismo en desarrollo lógico y perfecto, sino a la sensación y a la emoción visual -hay en los ojos más alma que otra cosa- a una nueva emoción táctil.

Puente levadizo de Arles, óleo, primavera de 1888.

Puente levadizo de Arles, óleo, primavera de 1888.

Renunció a las calidades porque soñaba la calidad suprema. Con un sentido profundo del matiz, extendía la materia en grueso desusado, mullido, insistente. Diseña toda forma entre gruesos perfiles -que siempre recuerdan en él su admiración por las xilografías japonesas -y modula rayando, bien como si con gruesas hebras de sedas policromas bordase en la tela.

Algún paisaje nos traslada vigorosamente la emoción solar; las formas todas son hoguera. Nada de perspectiva aérea; nada de vibración del aire; menos, de ambiente. Las nubes se retuercen en el éter como flageladas por el sol, y todo: montañas, cipreses, olivos, el oleaje de fuego de las mies con sangre de amapolas, se agita doloridamente. Horas de calma le inspiran ese otro paisaje, que es una bella ilustración del Verano; vida rural, amplia y serena.

Trigales y cipreses, óleo, junio de 1889.

Todo es exacto y lírico en fuerza de ser simple y exactamente contemplado y sentido. El pincel -como aguja enhebrada de color- yuxtapone, llena espacio, y modula en los términos lejanos aniñando la puntada; esmera su labor en el cielo, tupido y profundo como una felpa tensa.

Esta emoción de bordadura es todavía más íntima en sus cuadros de flores. Adelfas, rosas, girasoles, sobre fondos verdes, lisos de tono pero jugosos de materia, sin aire, sin volúmenes, sin calidades, sin sombras, con luz inmaterial y colores virtuales de los que los matices se desdoblan como se reproducen las células.

Y siempre los perfiles de color, que no son -no necesitan ser- dibujo, sino pintura, nuevas hebras que abrazan las formas todas con el mismo pueril y conmovedor deseo de la bordadora que encierra así sus flores y sus aves para que nunca abandonen el paño donde tejió sus ensueños.

Rosas blancas, óleo, verano de 1890.

Rosas blancas, óleo, verano de 1890.

Y sin embargo, Pintura; no una elucubración sensorialista y decorativa (es obvio aquí el mohín desdeñoso de los pintores serios), sino pura Pintura, aunque no sea toda la Pintura. Además, inimitable, ¡nadie las mueva! En el caso de van Gogh se verá bien patente lo deleznable de las imitaciones. Porque se puede muy bien seguir como norma, voluntariamente aceptada, cierta manera cuando sea tomada como instrumento capaz de facilitar versiones originales; ello es lícito, es natural también, y harto frecuente en la historia del esfuerzo creador humano. Pero cuando obra, norma y espíritu, con trabazón de acero se ensamblan y vivifican producción tan singular como la de van Gogh, doloroso parto de un alma noble y herida de un mal casi divino, es de todo punto inútil intentar el remedio: el Greco, Beethoven, Schumann, Poe, van Gogh, no pueden tener continuadores, como tampoco Hamlet ni el glorioso, divino Caballero de la Triste Figura.

Paisaje de cultivos, óleo, verano de 1889.