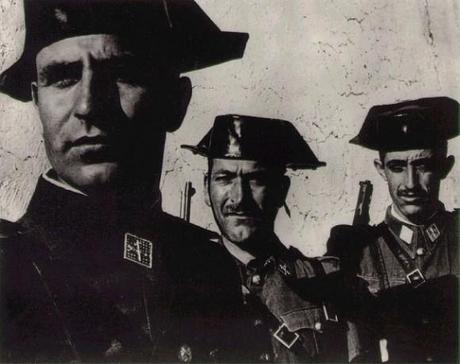

La pareja de la guardia civil es el epítome de las uniones de hecho cañís. Circunspectos, olivados, amostachados, serios, charolados parsimoniosos y camineros (dadme unos sorbitos de agua. / Agua con peces y barcos, / agua, agua, agua, agua).

La pareja de la guardia civil andaba con zapatos, tricornio, capa, juanetes, fusil al hombro y la mano suelta. En verano llevaban el tocado con visera, forrado de tela verde y con una cogotera, como en “Beau Geste”. Otras veces iban en bicicleta, o en contadas ocasiones a caballo. A las sardinas saladas, esas de cuba, por aquí se les llaman guardiaciviles, por lo estiradas. Sardinas lorquianas como almuerzo de vendimia. Y un tomate.

Ahora los civiles son jóvenes suficientemente preparados para combatir la delincuencia, a todos los niveles. Los picoletos de mis primeros años de gasolinero eran casi todos cuarentones, mayormente desertores del arado; algún guarda de la “Hermandad de Labradores y Ganaderos” —suena a la “Santa Hermandad”— que tenía los pies como catafalcos, muchos extremeños y de la zona de Ciudad Real que linda con Badajoz. Hacían las patrullas andando, o en el coche de un cabo cabezorro, un Simca 1000 granate. Había noches que no salían de la gasolinera. Una capa de tapete y el julepe de entretenimiento, como si no hubiera un mañana.

—¡Moza!

En 1978, el año de mi incorporación a mangueras, trajeron una comisaria de la Policía Nacional. La pusieron en una antigua escuela de niñas. Vestían de gris (y tú de azul); al poco se tornaron marrones. Pedían carnets, echaban barriga y vivían como clérigos. Pero por un altercado en el fútbol —uno de esos que hay en todos sitios y que cumplen las ordenanzas a pies juntillas echó mano del fusco y se lió la de San Quintín— el pueblo a una pidió que se los llevasen y el gobierno quitó la jefatura de Tomelloso. Ya se sabe, la tentación no descansa y un tonto jode a un pueblo.

Años después repasando la anécdota en una de esas noches de gasolinera, civiles y julepe (o hijoputa, según se terciase), uno de los picoletos nos contó una aventura futbolera.

Mandaron a una pareja a una aldea a guardar el orden en un partido de vigesimoquinta regional. El campo era una era con dos porterías, sin redes y las rayas pintadas con cal. Los aficionados se ponían de pie junto a las líneas de banda. Eran como esos paletos de las películas Landa y Sacristán: monoceja, boina calada y garrota. De vez en cuando le enganchaban la canilla a alguno del equipo contrario con la vuelta de la cachaba y lo derribaban. El árbitro (otro de esos seres inflexibles que tanto daño hacen a la humanidad) pitó un penalti, por los pelos, al equipo local, que perdió.

Al señalar el final, tuvo que salir corriendo al refugiarse a la caseta (nunca mejor dicho). Los del pueblo lo esperaban para catarlo de sal y el trencilla no salía. Los civiles consiguieron pasar al chamizo que servía de vestuario a intentar convencerlo de que saliese, que era tarde y venía lloviendo.

—Mira —le dijo nuestro amigo— te sacamos entre los dos, como si fueses detenido. Verás como no te hacen nada. Y si alguno pregunta le decimos que esta noche duermes en el cuartel por la birria de arbitraje.

—Hombre señor guardia, el penalti era legal… no admito que se ponga en duda mi honestidad ni fingidamente. —dijo el de negro y sin música de fondo, ni nada.

—Pues tú verás, nosotros nos tenemos que ir ya.

Al final el tipo accedió y salió de la caseta como un detenido. Los de la aldea, en silencio hicieron un pasillo, como en las películas. Cuando estaban llegando al Land Rover y respirando aliviados, una señora llegó corriendo y blandiendo el bolso.

—¡Sinvergüenza, nos has robado el partido! —y le enhebró un bolsazo en los morros al colegiado.

Fue la señal de salida. Les dieron hasta en el forro del tricornio mientras conseguían meterse en el todoterreno.

—¿Y el árbitro?

—¿El árbitro? Allí se quedó… y un mes en el hospital. No hay que ser tan estricto con las leyes. —sentenció mientras recogía el pozo.