Desde la vista que ofrecía la puerta con barrotes de la prisión podía observarse el entorno circundante: una pequeña escalinata que desembocaba en una calle un tanto ancha, un pequeño puesto de frutas atendidas por un hombre de sombrero de paja que no dejaba de tararear para sí la misma tonada, y frente a esto una plaza de proporciones medianas, despejada, vacía.

Desde la vista que ofrecía la puerta con barrotes de la prisión podía observarse el entorno circundante: una pequeña escalinata que desembocaba en una calle un tanto ancha, un pequeño puesto de frutas atendidas por un hombre de sombrero de paja que no dejaba de tararear para sí la misma tonada, y frente a esto una plaza de proporciones medianas, despejada, vacía.Un hombre alto de tez morena clara se detuvo en el centro de la plaza y comenzó a pregonar que volaría, que lo haría ese día. Los que por ahí pasaban lo veían y le decían que semejante cosa era imposible, «las águilas, los colibríes, las gaviotas pueden volar, ¡pero los hombres no!». El hombre continuaba diciendo que volaría y un grupo de gente se reunió a su alrededor. El hombre extendió sus brazos como alas y se elevó ante la mirada atónita de los demás. No podía ser posible, era inaudito.

Cosas diferentes a lo usual comenzaron a suceder en ese instante. Por la escalinata descendía una pareja peculiar: ella, de vestido negro, corto, tallado, con el cabello negro y corto y una sonrisa provocadora, lucía impecable; él, de frac negro, un tanto empolvado, de bigote recortado al ancho de la nariz, cabello negro y alborotado, de mirada distraída; ambos saludaron hacia la puerta de la prisión y continuaron bajando. El hombre del puesto de frutas cambiaba la tonada y bailaba a su propio compás. Una joven caminaba saludando a todas partes sin detenerse a ver hacia ningún lugar. Y una sonrisa se dibujó bajo la mirada nerviosa, desesperada del prisionero; tomó la puerta por los barrotes, con fuerza y la haló hasta arrancarla. Se vio libre y caminó por las calles besándolo todo.

Cuando el hombre descendió de su vuelo fue tomado por los que lo rodeaban y llevado ante los hombres sabios del lugar. Lo acusaron de locura, lo condenaron a la cordura de la sociedad.

Y entonces el aplauso se dejó escuchar en la sala del Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la ciudad de Guatemala, una noche de septiembre de 1996; habría más de ciento cincuenta personas, el concierto había acabado luego de dos horas. Acabó con varias personas en el escenario: Francisco Estuardo, el pregonero volador, Iskra, vestida de Chaplin, Mayte, como Betty Boop, Xochil, la joven de los besos, Julio Galicia, el hombre del puesto de frutas, y yo, el prisionero.

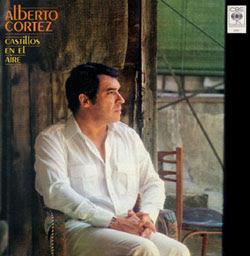

La canción interpretada por Francisco Estuardo fue Castillos en el aire de Alberto Cortez. El montaje e idea original de la escena fue de Angélica Rosa. Y el deseo de volar y ser libre fue mío. Desde aquella noche me sentí más cercano a Cortez, a quien ya conocía desde mi más temprana infancia, cuando mi padre lo escuchaba con frecuencia, extasiado por tanta y tan bella poesía de las canciones de ese excelente compositor argentino, hispano y del mundo.

Alberto Cortez nació en Rancul, provincia de La Pampa, Argentina en 1940. Desde 1960 y hasta principios de 1967 transita por Bélgica, Alemania, Francia y España cantando canciones de otros compositores, algunos de ellos folclóricos.

En abril y diciembre de 1967 presenta dos recitales en el Teatro de La Zarzuela de Madrid en los que interpreta canciones de Atahualpa Yupanqui y musicaliza poemas de Pablo Neruda, Lope de Vega, Quevedo, Luis de Góngora y Antonio Machado. Estas presentaciones fueron consideradas polémicas dado su contenido y el tinte de las anteriores, y a partir de ahí y hasta la fecha Cortez a grabado treinta y ocho discos.

En 1980 Cortez graba Castillos en el aire, canción cuyo título le da nombre a un álbum de diez canciones, de las que ésta es la primera.

En 1980 Cortez graba Castillos en el aire, canción cuyo título le da nombre a un álbum de diez canciones, de las que ésta es la primera.Dejo aquí Castillos en el aire, a modo de dedicatoria a Francisco Estuardo, Iskra, Mayte, Xochil, Julio, Angélica Rosa y, por supuesto a Gustavo Pereda, mi padre. También la dejo a ustedes para que, como yo, puedan volar, construir y reconstruir sus propios sueños.