LLEGÓ EL VERANO Y CON ÉL...

LLEGÓ EL VERANO Y CON ÉL...

...Aparecen las hordas ciudadanas infestando hasta el último rincón de la playa. Familias enteras peregrinan en busca de ese metro cuadrado de arena donde reposar sus soberanos traseros a la caza de ese justiciero rayo de sol que les ponga aún más negros que Luisita, su vecina del quinto que, tras ahorrar todo el invierno, se ha montado en un jumbo hacia Punta Cana.

La abuela con las cremas, su vaporosa bata y sus lonitas blancas. El abuelo con la sombrilla, el transistor, los shorts azules de hilo y su gorrita de marinero. La madre, con periódico y revistas, embutida en su bañador requintado, intentando disimular las lorzas invernales. El padre, metiendo barriga cada vez que una alemana se cruza con él y cargando con la nevera portátil, que conserva fresca la inevitable sandía. La niña con su MP3 al cuello y su minúsculo bikini, luciendo su recién estrenada pecholanidad de silicona, ganada gracias al fenomenal fin de curso escolar realizado. El niño armado con la pelota, la pala y el cubo, ávido de arena con la que rebozarse y salpicar a todo aquel que ose situarse a menos de 5 metros de él. Y, por supuesto, como no podía ser menos, tía Blanca: la hermana soltera de mamá a la que intentarán encontrar ligue, un año más, entre los diversos y típicos especímenes masculinos que pululan alrededor de la paella de chiringuito y/o buffet.

Llegó el verano y con él los 30 grados a la sombra. Los abanicos y aires acondicionados. Los sudores y hedores varios. Las quemaduras en hombros y mejillas. Los insectos y sus picaduras. La sangría, la rubia de verano y los ingleses borrachos. Los incombustibles concursos de Misses y Misters. Las camisetas mojadas. La falta de intimidad que acrecientan las ventanas abiertas de par en par. Las voces altas. Las sandalias que descubren callos, durezas y demás singularidades podológicas. El abandono de animales domésticos.

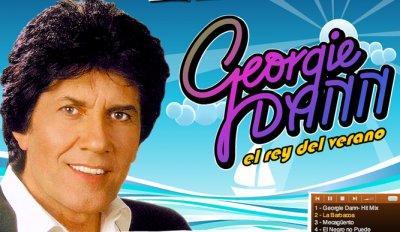

Llegó el verano y con él las más que olvidables canciones del ídem que, una y otra vez, del modo más machacón posible, atacan nuestra sesera y nuestra paciencia a todas horas. Los helados que se derriten y te embadurnan mano, antebrazo y camiseta. Los cortes de digestión, los ahogados, las intoxicaciones y las urticantes medusas. Las fiestas nocturnas en la playa, donde el diurno chiringuito se transforma en improvisada discoteca repleta de playboys de arena dorada y divorciadas cuarentonas.

Llegó el verano y con él los montes superpoblados de inexpertos excursionistas cargados de carbón, tinto y gaseosa, cigarrillos y radiocassette, poniendo en peligro la flora y la fauna por el simple placer de elaborar y jamarse la tortillita de turno. Los cámpings atestados de tiendas de campaña, minitelevisiones y peste a fritanga. Las hormigas que devoran la ensaladilla. Las terribles fiestas a base de cabras lanzadas desde campanarios y de toros embolados. Las zumbantes abejas y avispas. Los ladrones de pisos y casas. Los coches recalentados. Las bicicletas sin casco.

Llegó el verano y, con él, yo opto por enclaustrarme hasta que la caída de las hojas y el frío viento, la fresca lluvia, las playas desiertas, los bosques vacíos, los días cortos, la húmeda niebla en el barranco, la ropa de abrigo, el caldo de verduras, las ventanas cerradas, la gente callada, la calidez de una buena lectura junto a una estufa y el aroma de un cremoso capuccino, me confirmen que no existe mayor placer que unas vacaciones fuera de la temporada veraniega.

Llegó el verano y, con él, yo opto por enclaustrarme hasta que la caída de las hojas y el frío viento, la fresca lluvia, las playas desiertas, los bosques vacíos, los días cortos, la húmeda niebla en el barranco, la ropa de abrigo, el caldo de verduras, las ventanas cerradas, la gente callada, la calidez de una buena lectura junto a una estufa y el aroma de un cremoso capuccino, me confirmen que no existe mayor placer que unas vacaciones fuera de la temporada veraniega.